「タイムスケール」というのは、普通ある量 ![]() の時間変化が

の時間変化が

| (36) |

そういった意味で考えやすいのは、温度(平均運動エネルギ)が違う2つの空間一様な 分布が重なりあっている時に、どのようにして2つが近付いていくかというの ものである。これは、もちろん時間が立てば熱平衡に近付くわけである。以下、 実際に計算してみる。

今、フィールドに質量 ![]() の粒子が一様に分布しており、テスト粒子として質量

の粒子が一様に分布しており、テスト粒子として質量

![]() のものがこれもまた一様に分布しているとする。さらに、どちらも速度

分布はマックスウェルで与えられるとする。ここでは等分配を考えるので、そ

れぞれの粒子1個当たりのエネルギーを

のものがこれもまた一様に分布しているとする。さらに、どちらも速度

分布はマックスウェルで与えられるとする。ここでは等分配を考えるので、そ

れぞれの粒子1個当たりのエネルギーを ![]() ,

, ![]() と書く。今、テスト粒

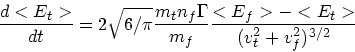

子のエネルギー変化の平均を考えると、

と書く。今、テスト粒

子のエネルギー変化の平均を考えると、

| (37) |

|

(38) |

ここで、いくつかの極限的な場合を考えておくことは有益であろう。まず、

![]() で

で ![]() という状況を考えてみる。これはつまり非常

に重いものと軽いものが、同じような空間分布、速度分布で広がっている場合

である。この時は上の式で

という状況を考えてみる。これはつまり非常

に重いものと軽いものが、同じような空間分布、速度分布で広がっている場合

である。この時は上の式で ![]() なので、

なので、

| (39) |

次に、![]() で

で ![]() という状況を考えてみる。この時は上

の式を

という状況を考えてみる。この時は上

の式を

|

(40) |

| (41) |

| (42) |

さて、通常「2体緩和のタイムスケール」という時には何を指してい

るかというと、この等分配のタイムスケールのことではないのが普通である。

が、時と場合によっていろんなものが出てくるが、まあ同じようなものである。

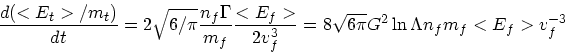

普通に使われるのは、

|

(43) |

これは、ローカルな量で定義されていて、例えば系全体の緩和時間といったも

のを考えるのにはちょっと不便なこともある。というわけで、いわゆる

half-mass relaxation time ![]() というものを導入しておく。これは、

半径

というものを導入しておく。これは、

半径![]() の中に質量の 1/2があるとして、その中の密度は一様であるとし、

また前にやったようにビリアル定理から

の中に質量の 1/2があるとして、その中の密度は一様であるとし、

また前にやったようにビリアル定理から

![]() といった関係

を使えばでてくる。これは

といった関係

を使えばでてくる。これは

|

(44) |

ここで注意しないといけないことは、 ![]() はあくまでも球対称に近い系の half mass

radius のあたりでの緩和時間であるに過ぎないということである。従って、

球状星団全体の緩和時間とか、あるいは楕円銀河、銀河団といったものには有

効な概念であるが、球対称から大きくずれた銀河とか、あるいは half mass

radiusのずっと外側、ずっと内側では全く違ったものになっていることに注意

する必要がある。さらに、速度分布が非等方であるとか、回転がメインである

とかでもまた話が全く変わってくる。このような場合、ローカルな緩

和時間、あるいはエネルギー変化自体の式に戻って考えないと、タイムスケー

ルについて全く間違った推定をしてしまうことになる。

はあくまでも球対称に近い系の half mass

radius のあたりでの緩和時間であるに過ぎないということである。従って、

球状星団全体の緩和時間とか、あるいは楕円銀河、銀河団といったものには有

効な概念であるが、球対称から大きくずれた銀河とか、あるいは half mass

radiusのずっと外側、ずっと内側では全く違ったものになっていることに注意

する必要がある。さらに、速度分布が非等方であるとか、回転がメインである

とかでもまた話が全く変わってくる。このような場合、ローカルな緩

和時間、あるいはエネルギー変化自体の式に戻って考えないと、タイムスケー

ルについて全く間違った推定をしてしまうことになる。

これがもっともクリティカルに効いて来るのは、実際の天体においてというよ りはむしろシミュレーションにおいてである。これについては後で具体例で議 論しよう。

さて、実際に数値実験でエネルギー等分配に近付く過程を見て、これまで理論 的に考えてきたもの、特に積分の上限がどうなっているかみようというわけだ が、これはそれほど簡単ではない。というのは、「空間分布が無限一様」とか 「等温」とかいう初期条件が設定できないためである。

一例として、 Farouki and Salpeter (1982 APJ 253, 512, 1994 APJ 427, 676)の実験を取り上げてみる。彼らは、実際に2種類の違う質量の粒子からなる、 初期に力学平衡にある系を考えた。初期には単位質量あたりの運動エネルギー が同じであるようにした(つまり、空間分布、速度分布ともに同じということ)。 したがって、重い方が熱平衡に比べて余計に運動エネルギーを持っていること になる。

正確にいうと、実際に力学平衡にある系を作ったわけではなく、適当に球とか 立方体のなかに一様に粒子をばらまいて、落ちつくまで待ってから使うという方法を とっている。速度は、全体としてビリアル平衡になるようにマックスウェル分 布を与えた。

さて、この系を進化させると何が起こるかをまず考えてみる。重い方の温度が 高いので、平均的には重い方から軽い方にエネルギーが流れるであろう。しか し、その結果温度が近付くであろうか?これはとりあえず何ともいえない。と いうのは、ポテンシャルが一様ではないのでエネルギーの変化は粒子の速度分 布だけでなく密度分布、すなわち粒子の位置と重力エネルギにも影響するから である。エネルギーの変化が温度にどう影響するかは、もともとの粒子の分布 にも依存するわけである。

さらにややこしいことに、 ![]() がなんであるかという問題もある。

通常、

がなんであるかという問題もある。

通常、![]() 体計算においては、2粒子間の重力ポテンシャル

体計算においては、2粒子間の重力ポテンシャル

![]() をそのまま使わないで、典型的には

をそのまま使わないで、典型的には

|

(45) |

もちろん、近付いたら解析解に切替える、あるいは摂動法にする、または座標

変換をして特異性を消すといった方法があるが、どれもかなり面倒である。そ

こで、多くの数値実験で、ポテンシャルをすこし変えて原点で発散しないよう

にする。この場合、インパクトパラメータが ![]() よりも小さい時には

ほとんど曲がらなくなるので、速度変化の積分の下のほうを修正する必要が起

きる。大雑把にいって

よりも小さい時には

ほとんど曲がらなくなるので、速度変化の積分の下のほうを修正する必要が起

きる。大雑把にいって ![]() の寄与を無視すればよいことになる。

の寄与を無視すればよいことになる。

図1に典型的な結果を示す。Farouki and Salpeter では、温度と

かエネルギー変化を直接測定するのは断念し、その代わりに軽い粒子の half

mass radius をとった。彼らは緩和時間として

| (46) |

この結果から、彼らは ![]() と粒子数

と粒子数 ![]() について図2のような

関係を得た

について図2のような

関係を得た

上と下は ![]() の大きさが違い、上は

の大きさが違い、上は![]() の程度、下は

の程度、下は![]() の

程度である。ここで

の

程度である。ここで![]() は緩和時間を

は緩和時間を

| (47) |

彼らの主な主張は、「この振舞いは上のカットオフがシステムサイズであると

いう理論と一致している」というものである。それはまあかなり確かといって

もよいと思われる。が、 ![]() の値を推定すると 10 程度になり、かなり大き過

ぎるものになっている。これは、定義の違いもあるので評価はちょっと難しい。

の値を推定すると 10 程度になり、かなり大き過

ぎるものになっている。これは、定義の違いもあるので評価はちょっと難しい。

もうちょっと良くあっている例を紹介しておこう。

図 3は Spurzem and Takahashi (1995, MNRAS 272, 772) によるものである。

ここでは、緩和時間といった定義のはっきりしないものを比べているのではな

く、系の構造そのものの変化を、![]() 体計算の結果とモーメント方程式から導

いた(球対称、等方の)フォッカー・プランク方程式の数値解とで比べている。

結果の一致は素晴らしいものである。

体計算の結果とモーメント方程式から導

いた(球対称、等方の)フォッカー・プランク方程式の数値解とで比べている。

結果の一致は素晴らしいものである。