5. 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解等(新型コロナウイルス感染症)(2020/4/18)

ここまで、新型コロナウイルス感染症対策本部 クラスター対策班 西浦氏の見

解の他、いくつかの研究者の見解とその間の議論をみてきました。西浦氏は政

府の対策班のメンバーではあるものの、その見解は政府公式のものではありま

せん。ここでは、政府公式の見解、すなわち、内閣総理大臣を本部長とする新

型コロナウイルス感染症対策本部の下に設置された新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議の見解をみていくことにします。

ここでは、特に、R (実効再生産数)の推定値に注目します。専門家会議の資料

ではこの言葉を使っていますが、

SIR モデルをみる限り、 と R の区別に意味が発生するのは、

回復者や感染者の全人口に対する割合が無視できなくなったところであり、

4月現在の日本はまだそうではないとすれば、

2つを区別する意味はありません。

と R の区別に意味が発生するのは、

回復者や感染者の全人口に対する割合が無視できなくなったところであり、

4月現在の日本はまだそうではないとすれば、

2つを区別する意味はありません。

3月9日資料 に、実効再生産数の文字があります。内容は

また、実効再生産数(感染症の流行が進行中の集団のある時点における、1

人の感染者から二次感染させた平均の数)は日によって変動はあるものの概

ね1程度で推移しています。

というものです。ここではデータは何もなく、極めて重要な判断ですがどのよ

うにしてなされているのかは全く不明です。さらに

北海道での対策については、北海道での緊急事態宣言から少なくとも約2

週間後からでなければその効果を推定することが困難です。その後、複数

の科学的な指標(感染者数の変化、実効再生産数、感染源(リンク)が明確

な患者数)を用いて、約1週間程度かけて、この対策の効果を判断し、3月

19 日頃を目途に公表する予定です。

とあるので、

3月19日資料

をみてみましょう。北海道の話は省略して、日本全体についてみると、以下の

ように書かれています。

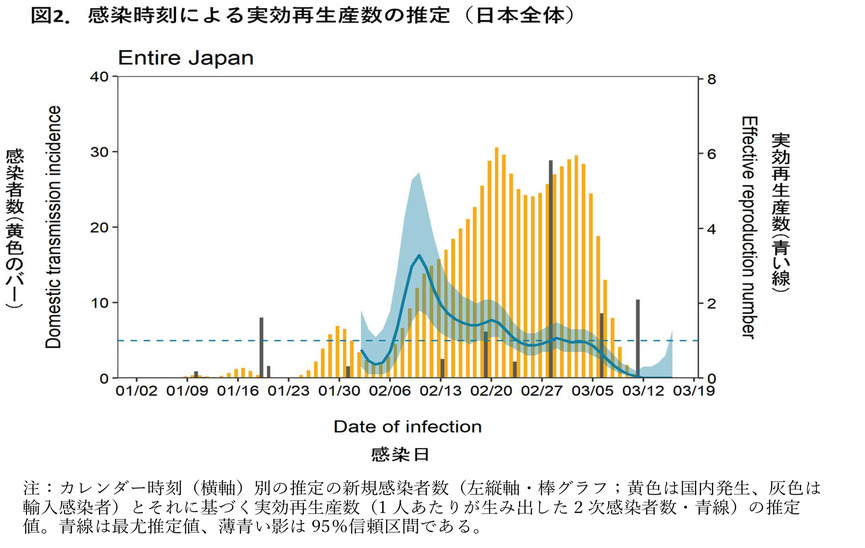

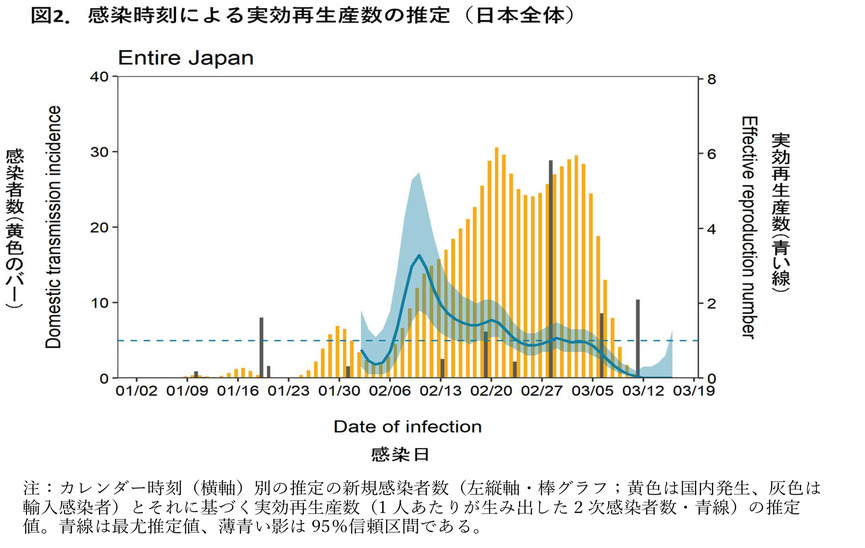

図2に示したように、日本全国の実効再生産数は、日によって変動はある

ものの、1をはさんで変動している状況が続いたものの、3月上旬以降をみ

ると、連続して1を下回り続けています。

この根拠になる「図2」を図 2 に示します。

Figure 2: 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議3月19日資料図2。

-

そもそもこの値はどうやって計算されてものか

-

「3月上旬以降1以下」は本当か

1の問題はより重要なのですが、まず、答が明らかな2のほうをみます。

確かに、R は3月にはいってから1以下ですが、そのままどんどん小さくなって、

3月12日にはゼロになります。これが本当になら、流行は収束していて

4/18日現在で国内でほぼ1万人もの感染者が発生しているはずはないですから、

なにかおかしいわけです。

何がおかしいかというと、Rを計算するベースになっている「感染者数」が、

「感染日」によっていることです。つまり、例えば3月18日に44名の感染者

が確認されたとして、その人達はこのグラフでは3月18日ではなく、推定され

る「感染日」に割り当てられています。それはもちろん3月18日より前です。

言い換えると、3月18日の「感染者」の本当の数は3月18日には分からないわけで、それか

らおそらく2週間程度たってわかるということになります。

つまり、図 2 の、3月以降のデータはまだ確定した数字ではな

く、必ず本当の数より小さいのです。その結果、3月12日には感染者もRもゼロ

になっています。

極めて信じ難いことですが、「専門家会議」は、全く意味がないデータをもっ

てきて、

3月上旬以降をみると、連続して1を下回り続けています

という見解をだした、ということになります。

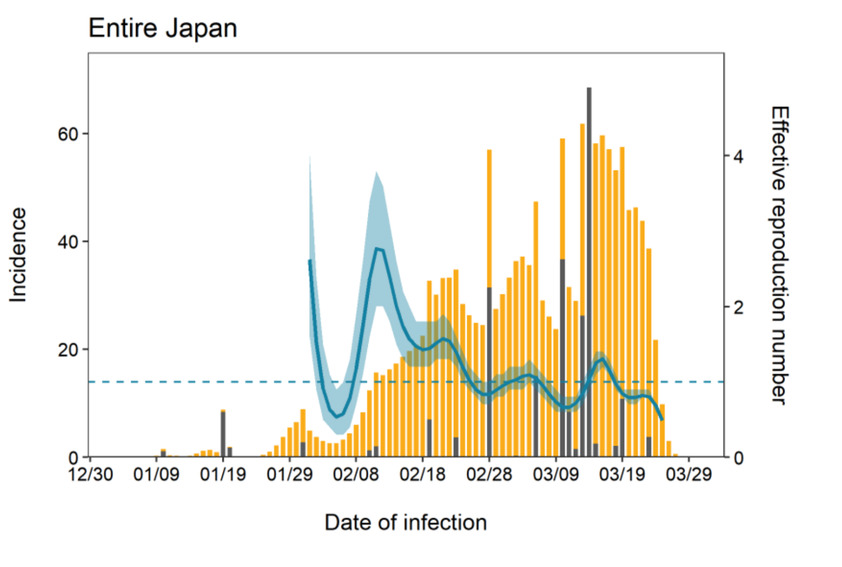

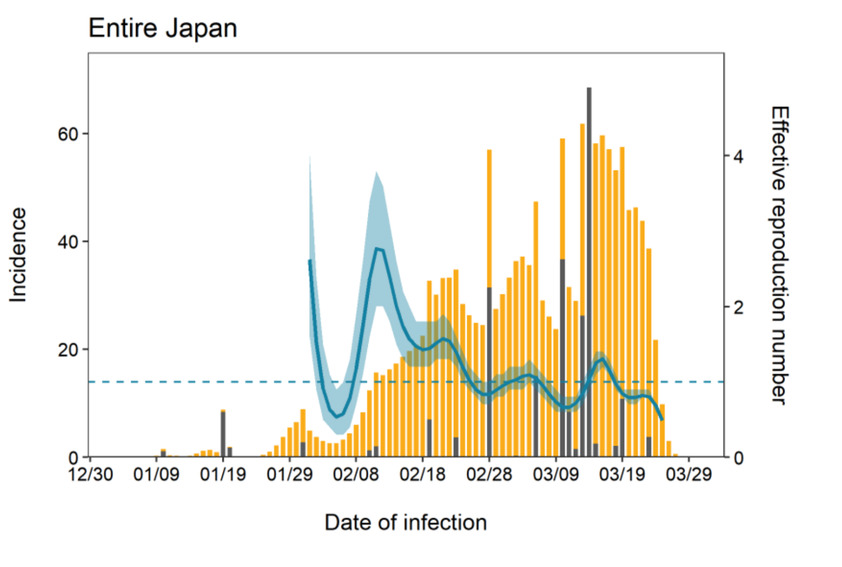

実際、4月1日資料

をみると、その時までのデータで再計算された R のグラフがあります。図

3 に示します。

Figure 3: 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議4月1日資料から、日本全体での

感染者数と実効再生産数

日本全国の実効再生産数(感染症の流行が進行中の集団のある時刻におけ

る、1人の感染者が生み出した二次感染者数の平均値)は、3/15 時点では

1 を越えており、その後、3 月 21 日から 30 日までの確定日データに基

づく東京都の推定値は 1.7 であった。今後の変動を注視していく必要が

ある。

と、3月15日の数値に意味があると思っているようにみえる記載があり、この

見解を作文した人はデータの意味がわかっていないように思われます。

より大きな問題である「そもそもこの値はどうやって計算されてものか」です

が、全くなにも記載がないので判断しようがありません。同時期のデータに対

する牧野の推定は、2倍になる時間が10日、回復までの時間が25日として、

Nβ-γ=0.07、γ=0.04 とすればNβ/γ=0.11/0.04=2.7というところです。

回復まで10日とすれば 1.7です。

これは

岩波「科学」5月号掲載予定の原稿に書いたのと基本的に同じ(原稿の計

算は雑なので小さいめにでる)です。

SIR モデルでいうところの Nβ-γの値は新規感染者数とこれまでの感染者の累積

(回復者は除く)から決まって、これはあまり動かせませんが、

回復していく速度γの見積もりは難しく、そのあたりに問題があるようにみえ

ます。

(黒川先生から指摘があり修正しました。2020/4/19)

まとめると、専門家会議の R の推定は、そもそも使えるはずがない期間の値

を意味があるように議論するという初歩的な間違いと、どうやって計算したの

か不明だがおそらく過小評価になっている、という問題があり、全く信頼でき

ないものである、ということになります。

いうまでもなく、現在までののRがいくつか、特に1より大きいかどうか、という推定は対策の立

案にとって決定的に重要です。Rが1に極めて近い、ないし1より小さいなら、

「対策は上手くいっている」ということになるからです。なので、もしも本当

はRが 2、あるいは 1.2 である時に 1.0 と思い込むと、対策は失敗します。

既に述べたように、クラスター対策班には推定ができる研究者もいるようなの

ですから、それらの方を起用し、ただちに専門家会議の体制を見直して初歩的な間違い等が起きないようにする必要が

あります。

専門家会議資料を御教示いただいた高橋様 @kentarotakahash に感謝いたします。

と R の区別に意味が発生するのは、

回復者や感染者の全人口に対する割合が無視できなくなったところであり、

4月現在の日本はまだそうではないとすれば、

2つを区別する意味はありません。

と R の区別に意味が発生するのは、

回復者や感染者の全人口に対する割合が無視できなくなったところであり、

4月現在の日本はまだそうではないとすれば、

2つを区別する意味はありません。